米国の景気指標をどうみるか?

非労働力化する移民を失業者としてカウントすると失業率は5.5%程度になる

米国の景気指標は、主要な景気一致指標である雇用が、徐々に減少に転じ始め、リセッション寸前の様相にもみえる。

一方で、GDP統計をみると、個人消費と設備投資をけん引役に、4~6月に続き、7~9月も3%を超える高成長が予想されており、これをみると米国景気は絶好調にもみえる。

こうした状況をどう説明すればいいのか?

雇用関連指標とGDP統計のそれぞれを、もう少し詳しくみてみる必要がある。

まず、雇用関連指標については、政府閉鎖の影響で、10月3日に予定されていた9月分の雇用統計の発表が遅れているが、先月、発表された8月分の雇用統計によれば、雇用者数の増加テンポは5月以降、明らかに鈍化した。5~8月の4か月間での雇用増加は月2.2万人とごくわずかな増加にとどまった。うち、民間雇用の増加は月3.9万人だった。

民間雇用分だけを調べたADP民間雇用報告によれば、前月発表された8月分までの統計によると、5~8月の4か月分での民間雇用増加は月2.9万人だった。

だが、今回発表された9月統計によれば、前8月の数値が前月発表の5.4万人増から、0.3万人減へと下方修正された。さらに、新しく発表された9月の民間雇用は3.2万人減と減少幅が拡大した。

結局、民間雇用は2か月連続の減少となり、減少傾向が強まりつつあることが明らかになった。

トランプ政権の意向で、政府の雇用は削減傾向にある。政府部門の雇用が減少している点を考えると、民間雇用が減少していれば、民間と政府を合わせた全体の雇用も減少している可能性が高い。

今回発表される商務省の雇用統計でも、8月分の雇用は先月発表された2.2万人増から下方修正され、減少に転じる可能性がある。

新しく発表される9月分については、エコノミストのコンセンサス予想は約5万人増だが、ADP統計同様、2か月連続の減少となる可能性がある。

ちなみに、商務省の雇用統計(民間雇用分)とADP民間雇用報告は、サンプルがほとんど同じで、同様な手法で作成されている。

過去の統計をみると、ADPの方が月ごとの数値のブレが小さく、ADPの方が雇用の基調判断に優れているとも言える。

では、雇用が減り始めていることはリセッションの前兆と言えるのか?

最近の労働市場の動向をみるには、企業の雇用意欲低下といった需要面の要因と、労働力人口の減少など供給面の要因の双方を考えておく必要があると考えられる。

労働省やインディードなどの求人統計、チャレンジャー社の解雇者数データなどをみると、企業は大規模なレイオフこそ実施していないが、求人件数は徐々に減少しており、採用活動も積極的でないことがわかる。

このため、労働者側からみると、転職しても給与増加が期待できず、自発的離職者が減少している。また、正規職につきたいが、やむなくパートタイムなどで働いている労働者も増えている。

こうした点からいえば、雇用者数の減少は、企業の雇用意欲が低下しているという需要面の要因が大きく作用している可能性が高い。

ただ、その一方で、最近の労働市場の動きをみるうえでは、供給サイドの問題についても考慮しておく必要がある。

結論から言えば、供給サイドで、移民などを中心に非労働力人口が増加し、そのことは表面的に失業者数を減少させ、失業率を低下させているが、実態はより悪いと言える。

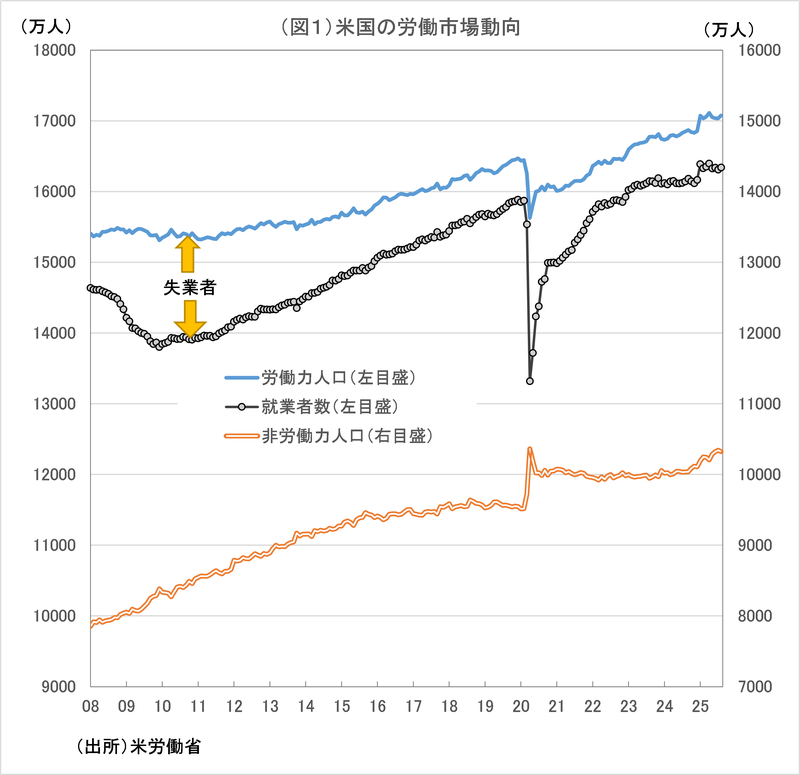

失業者は労働力人口から就業者数を差し引いて計算される。労働力人口は今年1月以降、ほぼ横ばい(1億7,030万人~1億7,110万人程度)で推移している。労働力人口が伸び悩んでいるのは、「働く意欲がない」非労働力人口が増加しているためだ(図1参照)。

人口全体(労働力人口+非労働力人口=人口)は増加しているが、非労働力人口は昨年12月の1億109万人から今年8月には1億322万人と、8か月間で213万人増加(月平均約27万人増加)している。これが労働力人口の増加を抑えている。

そして、非労働力人口が今年に入って急増し始めたのは、トランプ政権の移民制限が厳しくなっているためだと考えられる。

本当は働く意欲がある(働く意欲があれば労働者とカウントされ、そのうえで実際に就職できなければ失業者としてカウントされる)が、求職を希望せず働く意欲がないふりをしている(その場合、非労働力人口としてカウントされ、就職できなくても失業者としてもカウントされない)移民が増えているのでないかと推測される。

労働者人口が増えていないことから、雇用者数(就業者数)が増えなくても、表面的には、失業が増えにくい状況(失業者数は昨年12月の689万人から今年8月時点で738万人となり、8か月間で49万人増)だ。失業率も昨年12月の4.1%から今年8月時点で4.3%とさほど上昇していない。

もし、企業の雇用意欲低下といった労働需要の減少に見合って、移民の非労働力化による労働力人口の減少という労働供給の減少が起きていたとすると、需要と供給がともに減少することで労働需給は均衡する。

だが、それは本当に労働需給が均衡していると言えるのか?

増加傾向にある非労働力人口としてカウントされている人の多くが、本当は働く意欲があるが、働く意欲がないふりをしているだけであるなら、増加している非労働力人口(8か月間で213万人増加)の実態は失業者に近い。

失業者は発表ベースの738万人ではなく、それに非労働力人口の増加(213万人)を合わせた951万人になる。また、失業率は4.3%ではなく、実態としては5.5%程度になっている可能性がある。

株高が止まれば消費の好調は続かない

このような労働市場の冷え込みに対して、個人消費や設備投資が増勢を維持し、GDPが高い成長を維持していることをどうみるべきか。

・・・

続きを読みたい方は、「イーグルフライ」よりご覧ください。

2025/10/6の「イーグルフライ」掲示板より抜粋しています。

関連記事

https://real-int.jp/articles/2936/

https://real-int.jp/articles/2930/